Cet article est destiné aux professionnel·les de santé.

Vous êtes professionnel·le de santé en lien avec les fonctions orales et maxillo-faciales ? Le sujet de la posture de langue vous concerne forcément. Et si vous ne le saviez pas, je vous avertis, faites très attention avec ce sujet, il est chaud bouillant. Plusieurs écoles s’affrontent à coup de langue et c’est violent !

Quelle est la question ?

C’est assez simple : quand la bouche est au repos, quelle est la position de la langue ?

Pourquoi est-ce important ?

Cette question, et ses réponses, sont à la source de protocoles de rééducation, d’un arsenal de dispositifs orthodontiques et de batailles rangées sur les réseaux professionnels.

Plus gênant, des patient·es souffrent de tensions causées par leurs efforts permanents pour maintenir leur langue dans une position pas si reposée que ça…

Je ne suis pas très porté sur les sports de combats, donc je suis resté à côté du ring pour cheminer tranquillement sur la question. Et si aujourd’hui j’ai mon idée sur la réponse, je reste ouvert aux remarques, tant qu’elles sont constructives et respectueuses. Osez commenter cet article.

Si vous voulez bien me suivre, je vous raconte mon cheminement.

POV : vous vous formez à la kiné maxillo-faciale !

Pour commencer vous faites une école de kiné. Vous préparez un Diplôme d’État donc le programme des cours est national. Mais il est décliné individuellement par chaque institut. Moralité, il se peut que vous ayez votre Diplôme en poche sans jamais avoir entendu parler de posture de langue.

C’était mon cas.

Quelques années plus tard le sujet s’impose à vous. Vous suivez donc des formations.

Réponse n°1 : « apex lingual sur les papilles bunoïdes »

Ma première formation en maxillo-facial, était la dernière de Maryvonne Fournier. Si vous ne la connaissez pas, pour faire simple elle a inventé la « rééducation linguale ». Sous l’impulsion de Jean Delaire, rien que ça ! Donc quel que soit notre regard actuel sur ce qu’elle a pu enseigner, rappelons-nous qu’avant elle il n’y avait rien. Respect !

Avec elle j’ai appris que la langue devait être au palais quand la bouche est au repos : « apex lingual sur les papilles bunoïdes ».

Dont acte, j’ai transmis l’information à mes patient·es. « Le plus souvent possible, placez votre pointe de langue au palais, juste derrière vos incisives du haut. Vous pouvez compter les répétitions sur un petit carnet jusqu’à automatisation ». J’ai martelé ça, d’abord aveuglément puis avec de plus en plus de doutes. Une question me posait problème : « Comment la langue peut-elle être à la fois au repos et érigée ? »

Avec les années j’ai vu passer quelques variantes de cette position, qui m’auraient probablement amusé si elles n’avaient été responsables de tensions et douleurs iatrogènes.

Dans l’intervalle j’avais suivi d’autres formations, notamment universitaires (DU, Master), et pris goût aux réponses basées sur des preuves scientifiques. J’avais beau chercher, je ne trouvais aucune étude par imagerie qui corroborait cette posture de langue. Tous les articles reprenaient le postulat de Maryvonne Fournier, basé sur de l’observation clinique. Mais pour observer la posture de langue, elle avait dû ouvrir les bouches étudiées. Quand j’ouvre mon frigo, la lumière est allumée. L’est-elle également quand la porte est fermée ?

Réponse n°2 : « un équilibre de tonus antagonistes »

Lors d’une autre formation, j’ai pu trouver un peu de repos intellectuel par cette explication (au chaleureux accent de Montpellier) : « Posez votre avant-bras sur la table, devant vous, paume vers le plafond. Vous observez que vos doigts sont pliés, dirigés vers le haut, sans aucun effort. C’est la même chose pour la langue. L’équilibre des tonus entre les muscles antagonistes produit cette position de repos érigée ».

Satisfaisant non ? En tout cas cela m’a permis de laisser de côté la dissonance cognitive « au repos / érigée ». Pendant quelque temps.

Et puis le choc : vous avez déjà vu une langue anesthésiée ?

Réponse n°3 : la dépression peut avoir du bon

Lorsque j’ai eu la chance d’assister pour la première fois à une chirurgie maxillo-faciale, j’ai vu 2 choses : effectivement les doigts de la patiente endormie étaient fléchis, comme lors de la démonstration précédente. Logique, c’est effectivement la position d’équilibre entre le tonus des fléchisseurs et celui des extenseurs.

Mais sa langue n’était pas du tout érigée, loin de là ! Donc cette histoire d’équilibre des tonus appliquée à la langue…

Ceci dit, en y réfléchissant a posteriori, ça ne pouvait pas fonctionner cette théorie des tonus. Ou alors personne n’aurait besoin de rééducation. J’ai d’ailleurs le souvenir d’Eric, orthodontiste, me parlant d’une étude sur une langue virtuelle1. Les expérimentateurs y avaient modélisé l’activité des 17 muscles linguaux, dont ils modulaient le tonus. Il me disait déjà ce que j’ai observé sur cette langue sous AG : la langue ne tient pas toute seule en l’air ! On devrait toujours écouter Eric 😉

Me voilà à nouveau bien embarrassé avec la posture de langue !

C’est finalement en retournant à l’école (à l’Université de Bordeaux pour être précis) que j’ai trouvé une réponse satisfaisante. On m’y a fait lire des articles de Wilfried Engelke2. Voici son enseignement sur la posture de langue :

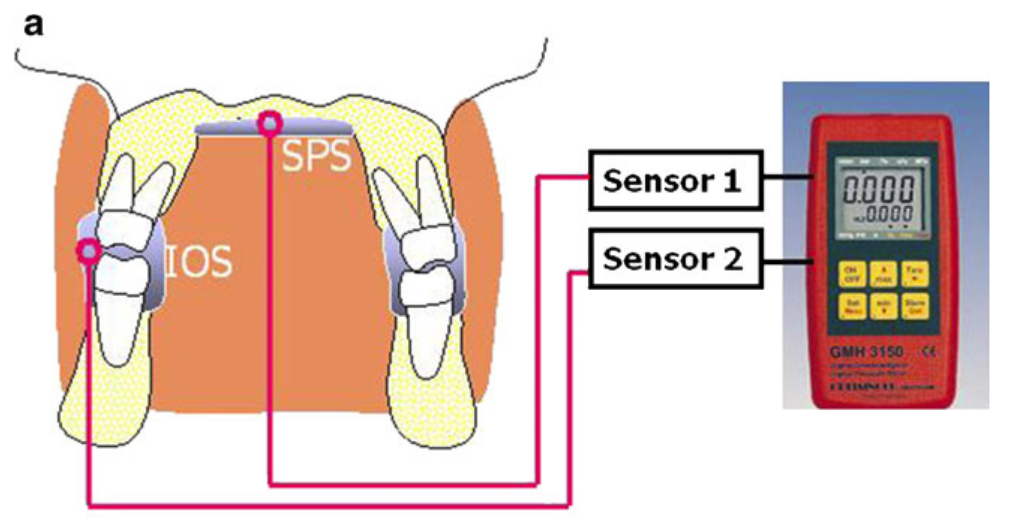

En mesurant les pressions intra-orales dans 2 compartiments (sub-palatin – noté SPS sur le schéma ci-dessous – et vestibulaire inter-occlusal – noté IOS), il a objectivé les conséquences de la déglutition sur la posture de repos. Sans ouvrir la porte du frigo !

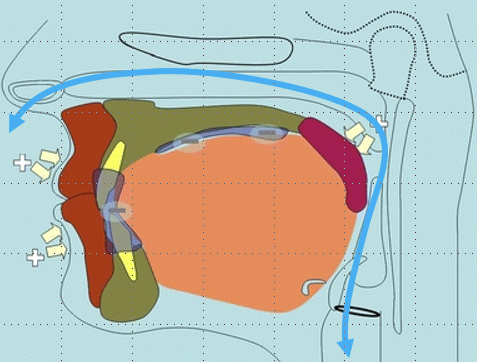

Selon les travaux d’Engelke, quand la déglutition est typique d’un sujet denté, elle produit une légère dépression entre la langue et le palais. Cette dépression explique une posture de langue à la fois haute ET passive. C’est comme une ventouse. Mais attention, ne vous imaginez pas pour autant une langue entièrement plaquée dans la voûte palatine. Regardez le schéma ci-dessous, vous y voyez un espace entre le dos de la langue et le palais.

Selon le même principe, après avoir avalé, une pression négative du compartiment « vestibulaire intra-occlusal » maintient un contact bilabial passif.

Quelles sont les implications cliniques ?

- la position de repos de la langue n’a pas vraiment besoin d’être travaillée en rééducation. Ce qui compte, c’est la déglutition,

- si la déglutition est bien réalisée, la posture de repos linguale sera « typique ». Il faut cependant certaines conditions, dont la plus déterminante :

- la ventilation doit être nasale, bouche fermée. La mécanique subtile de la posture de langue selon Engelke n’a de sens que dans un système hermétique. Dès qu’un flux d’air passe par la bouche, le gradient entre la pression atmosphérique et les différents compartiments intra-buccaux s’annule. La langue redescend.

Si vous m’avez déjà lu, vous commencez à me trouver obsessionnel sur la ventilation nasale… c’est pas faux. Mais force est de constater que c’est la base : nous devons respirer par le nez, bouche fermée. Tout le reste en découle !

Reste maintenant à nous interroger collectivement : à la lumière de ces notions sur la posture de langue, quel est réellement l’intérêt de certains dispositifs comme la perle de Tucat ? Quelle est la pertinence d’une rééducation linguale quand la compétence labiale n’est pas acquise, ou que la ventilation nasale est impossible ?

🤔

Pour conclure

Aujourd’hui je suis à l’aise pour parler de posture de langue à mes patient·es, les conditions pour la rendre possible, les techniques pour l’obtenir. J’ai trouvé des explications satisfaisantes pour mon esprit « cartésien ». Mais comme je le disais en introduction, je reste ouvert. Si vous voulez partager vos observations, je les lirai avec intérêt. C’est avec plaisir que j’échangerai sur d’autres théories de la posture de langue.

A bientôt !

Vous souhaitez être averti·e du prochain article ?

Si vous ne l’avez pas encore fait, inscrivez-vous à ma newsletter destinée aux professionnel·les en remplissant ce formulaire :